Une fille. Un Leica. Il n’en faut pas plus pour qu’une fois le Doodle du jour attire mon attention. Cette jeune photographe, c’est Gerda Taro, première femme photojournaliste de l’histoire morte au front. Née un 1er août. Enterrée un 1er août.

Nous sommes le 1er août 1937. Par milliers, les Parisiens sont venus accompagner jusqu’à sa dernière demeure du Père-Lachaise celle que le Parti Communiste Français a transformé en icône de la lutte anti-fasciste, celle que les Républicains espagnols appelaient affectueusement « pequeña rubia« , « la petite blonde » (plutôt rousse, d’ailleurs), celle qui les accompagnait et les photographiait au front, et à l’arrière, depuis plusieurs mois. De manière tristement ironique, c’est pourtant un char d’assaut républicain, hors de contrôle, qui a accidentellement tué Gerda Taro quelques jours plus tôt, le 25 juillet, près de la petite ville de Brunete, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Madrid. Paul-Yves Nizan, qui quelques années plus tôt publiait « Les Chiens de Garde », s’était chargé du rapatriement du corps de Gerda. L’éloge funèbre est prononcée par Pablo Neruda et Louis Aragon. Quelques années plus tard, ce dernier déclara : « « Le peuple de Paris fit à la petite Taro un enterrement extraordinaire, où toutes les fleurs du monde s’étaient donné rendez-vous. Capa, à mes côtés, pleurait et aux haltes du cortège cachait ses yeux contre mon épaule ». Tiens. Capa ? Genre… Robert Capa. LE Robert Capa ? Un petit flashback s’impose.

Nous sommes en 1910, à Stuttgart, en Allemagne, donc. La famille Pohorylle, originaire de Galicie (en Pologne mais appartenant alors à l’Empire d’Autriche), et de confession juive, accueille en ce 1er août un nouveau membre, la petite Gerta. Bien que la famille soit modeste, Gerta bénéficie d’une éducation bourgeoise dans un internat suisse, où elle s’initie, entre autres, à l’art et à la politique. Ceci lui vaudra d’ailleurs d’être qualifiée, par une amie d’enfance, de « petite poupée de luxe ». En 1930, endettée, probablement victime collatérale du krach de 1929, la famille Pohorylle déménage à Leipzig. Gerta a la vingtaine, fait la rencontre de Georg Kuritzke, étudiant en médecine. Son premier amour. Peut-être son plus grand amour. Déjà très sensibilisée à la chose politique, peut-être encore plus parce qu’elle est juive dans une Allemagne où le NSDAP (enfin, le parti nazi, si vous préférez) prend de l’ampleur élection après élection, la fréquentation de Georg confirme à Gerta ses aspirations révolutionnaires. Elle s’engage dans les mouvements de gauche, milite activement. En 1933, elle est arrêtée pour avoir distribué des tracts anti-nazi et ira pour cela en prison. À la fin de cette année, la répression contre les opposants au régime d’Hittler se faisant de plus en plus violente, Gerta quitte l’Allemagne. Sa lutte et sa nouvelle vie, elle les continuera à Paris. Georg, lui, reste, et est tué par les nazis.

C’est près de Port Royal que, accompagnée de son amie Ruth Cerf, Gerta pose ses valises. Le jour, à mi-temps, elle gagne sa vie comme dactylo, ce qui est juste assez pour subvenir à ses besoins. Le soir, elle refait le monde, littéralement, dans les bars de Montparnasse, notamment au Dôme, bien pratique pour ses horaires nocturnes à rallonge (et aujourd’hui repère de cougars, mais ça, c’est une autre histoire). À l’angle de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, au café Capoulade (qui aujourd’hui n’existe plus puisque depuis remplacé par un Burger King), Gerta anime le Leipziger Kreis qui, comme son nom l’indique, est un cercle essentiellement constitué d’exilés de Leipzig. Ruth Cerf est de la partie, tout comme Willi Chardack (le même Willi Chardack qui a développé et implanté le premier pacemaker ?), un certain Herbert Ernst Karl Frahm, que vous connaissez probablement mieux sous le nom de Willy Brandt, et tout plein d’autres intellectuels et militants de gauche.

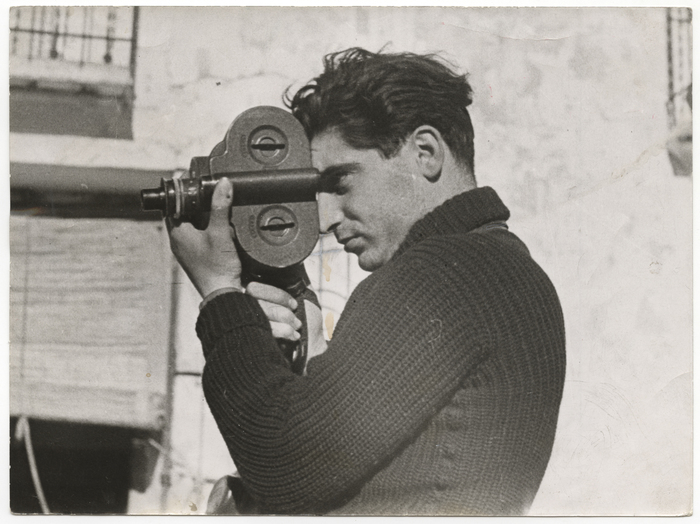

En 1934, Gerta est donc dactylo. Mais pas chez n’importe qui : son employeur est l’agence photographique « Alliance-Photo », crée l’année précédente par la photojournaliste Maria Eisner, le cinéaste et écrivain René Zuber, le photographe Pierre et rapidement rejoint par l’ethnologue (et photographe) Pierre Verger. En septembre 1934, Gerta accompagne son amie Ruth, qui doit poser devant l’objectif d’un jeune photographe de l’agence, Endre Ernő Friedmann. Lui aussi juif, mais d’origine hongroise, arrivé à Paris en septembre 1933, après avoir lui aussi fuit le régime d’Hittler et fait un détour par Vienne et Budapest. Il a francisé son nom en André Friedmann. Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Lui le hongrois aux allures de gitan, aux gros sourcils noirs, au charme ravageur, prêt à prendre tous les risques, quitte à aller au plus près du danger, pour prendre LA photo. Elle, la jolie petite rousse chaussant du 35 (véridique), aussi souriante sous son béret que téméraire et pleine d’idéaux. Incroyable mais vrai : ces deux là finissent par tomber amoureux. Mais ils n’eurent pas beaucoup d’enfants (en fait, aucun) et aucun des deux ne vécut longtemps (oui, je spoile).

À l’été 1935, lors d’un séjour sur les îles de Lérins au large de Cannes, ils deviennent amants. C’est l’occasion pour André d’apprendre la photographie à Gerta. C’est le coup de foudre, le grand amour, aussi bien pour la photographie que l’un pour l’autre. C’est que la croisière s’amuserait presque si le climat politique le permettait. Avec la photographie, Gerta est persuadée qu’en témoignant au plus près des guerres elle pourrait éloigner la suivante. André, lui, travaille toujours pour Alliance-Photo, il se fait son petit nom, mais sa carrière ne décolle pas vraiment, en tous cas, l’argent ne coule pas à flot pour le couple. Faisant preuve de la vivacité qui la caractérise, Gerta Pohorylle décide de prendre les choses en main en procédant aujourd’hui à ce que nous appellerions un « relooking » ou, plutôt, un « rebranding« .

Exit le look gitan, la veste en cuir noir de voyou, exit le Friedman qui, même précédé d’André, sonne encore un peu trop slave (et juif). Il faut faire rêver les gens. Place à la plus distinguée veste de costume des gentilshommes, pour un look plus chic. Et pour le nom, ce sera quelque chose d’un peu plus américain. Plus… Hollywoodien. En ce moment, c’est Franck Capra qui cartonne. Ce sera donc André Capra. Non. André Capa. Non… Bob, c’est américain, bob. Et le diminutif de Robert. Robert Capa. Ça sonne bien ça, Robert Capa. Dans la foulée, Gerta Pohorylle se rebaptise Gerda Taro, parce qu’il n’y a pas de raison que seul son protégé/amoureux s’amuse. Lors d’une interview accordée à la BBC en 2013, Jane Rogoyska, écrivaine et réalisatrice anglais, auteur de l’ouvrage « Gerda Taro : Inventing Robert Capa« , décrira ainsi leur relation :

Leur rencontre a en quelque sorte déclenché une merveilleuse combinaison de talents. Il lui a enseigné la photographie. Elle lui a appris comment tirer le meilleur de lui-même.

Robert Capa était donc né, sous les mains d’une Gerta/Gerda, Pygmalion fait femme. Presque instantanément, les photos de Robert se vendent à la fois mieux, et plus cher. Pour cette partie de la mission, c’est une franche réussite, comme quoi, un nom, ça change tout. (NDLR : dans la même veine, je vous conseille le visionnage de « The Founder« , de John Lee Hancock, avec Michael Keaton dans le rôle de Raymon Kroc, l’homme qui a « inventé » McDonald’s. Fin de l’aparté.) Entretemps, et vous vous en doutiez, Gerda est officiellement devenue l’agent d’André, pardon, Robert, au sein de l’agence Alliance-Photo. Elle obtient même sa carte de presse le 4 février 1936. La voilà officiellement journaliste, auprès de son compagnon. Lui signe « Capa », elle signe « Taro », parfois ils signent « Capa/Taro », parfois lui signe pour elle. C’est important pour la suite, nous y reviendrons. (Mais dites-vous bien que si c’est beau, l’amour, enfin, il paraît, ce n’est pas une raison pour baisser la garde.)

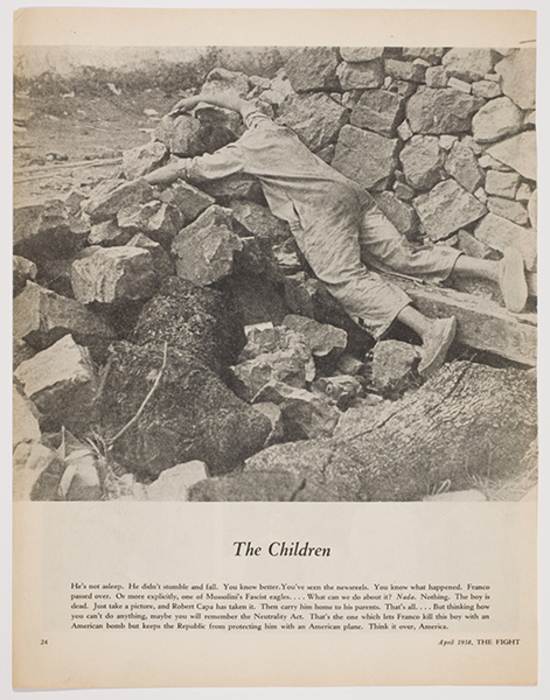

Le 17 juillet 1936 éclate la guerre civile en Espagne. LA Guerre d’Espagne qui fera rentrer Capa au panthéon des photojournalistes de guerre. Est-ce bien utile que je vous remontre son cliché du soldat républicain fauché « en plein vol » par une balle ? D’ailleurs, Capa connaît déjà l’Espagne : avant qu’il ne se fasse appeler Capa, il y avait été envoyé par un journal berlinois (mais sur les fonds de Gerda) afin de photographier les processions de la Semaine Sainte à Séville, peu avant leur heureux été 1935 aux îles de Lérins. Ce sont d’ailleurs les descriptions que Robert fera à Gerda de son épopée andalouse qui donnera à sa compagne l’envie de découvrir la Péninsule. Bref. Taro et Capa partent, dans des circonstances moins joyeuses, couvrir le conflit naissant. Vous vous en doutez compte tenu de leurs penchants politiques, non pas pour soutenir les franquistes mais plutôt pour suivre le conflit aux côtés des Républicains, plus précidément aux côtés des Brigades internationales. Lui, mâle, viril, monte au front (et se rapprocher de l’action, c’est quand-même un peu son credo). Elle, toute petite, faisant bien plus jeune que son âge… est aussi là en première ligne. Pas question de rester en retrait, à compter les papillons et photographier les enfants qui jouaient (là et quand ils le pouvaient) ! Son courage et sa témérité marquent d’autant plus les esprits. Dans ses mémoires, Alexander Szurek, adjudant d’un général Républicain, écrit :

Nous aimions tous beaucoup Gerda … Gerda était petite avec le charme et la beauté d’un enfant Cette petite fille était courageuse et la Division l’admirait pour ça.

Pendant de longs mois, Taro et Capa, multiplient les allers-retours entre la France et l’Espagne, où ils partagent le quotidien des soldats. Parfois ils photographient le même front, parfois chacun de leur côté. Durant le conflit, ils rencontrent aussi André Malraux, Ernest Hemingway qui, d’ailleurs, aurait qualifié Gerda de « putain » (c’est pas moi, c’est Le Monde qui le dit). Apparemment, pour lui, ça voulait dire « libre et indépendante », mais bon, là, j’ai comme un doute. Toujours est-il que, et c’est compréhensible, Gerda développe une forte affinité émotionnelle avec la population, les troupes, les victimes. En juin 1937, Robert rentre à Paris. Il « confie » Gerda à Ted Allan, un journaliste canadien avec lequel le couple a sympathisé (genre, elle ne saurait pas se débrouiller toute seule). Durant les semaines qui suivent, Gerda et Ted se rapprochent, se confient l’un à l’autre. Elle lui parle de Robert, mais aussi de Georg, son médecin de Leipzig. Il lui parle de Montréal et a probablement le béguin. Fin juillet, ils reçoivent un télégramme de Capa leur annonçant qu’il doit probablement se rendre en Chine – ce qu’il fera d’ailleurs, pour le magazine Life, mais seulement un an plus tard.

Arrive le 25 juillet 1937. Il fait chaud (et probablement beau) (et probablement l’inverse). Gerda est particulièrement heureuse puisque c’est le lendemain qu’elle doit retourner à Paris. Toutefois, la situation en Espagne est toujours aussi dangereuse, d’autant plus que non loin de Villanueva, où ils se trouvent, la ville de Brunete se fait bombarder par les nationalistes. À moins d’un kilomètre et demi de la bataille, Gerda, Allan et les troupes qu’ils suivent subissent eux aussi la pluie d’obus. Conservant son sang froid et son professionnalisme, Gerda, qui rappelons-le est de petite taille, se met sur le marche pied droit de la voiture dans laquelle Allan et elle ont embarqué, afin de prendre de la hauteur, tout en continuant à photographier. Il est 18 heures 30, elle a déjà pris une centaine de photos. La voiture est à l’arrêt. Elle est concentrée. Ne voit pas le char T-26 hors de contrôle qui fonce à toute vitesse sur eux. Et les percute. Grièvement blessée, Gerda est emmenée en urgence à l’hopital anglais d’El Goloso, qui se situe une quarantaine de kilomètres plus au nord. Cela ne suffira pas, Gerda Taro, née Gerta Pohorylle, décède le 26 juillet 1936. À cinq jours près, elle aurait fêté ses 27 ans à Paris. De manière brutale, onze mois à peine après avoir démarré, sa carrière de photojournaliste prend fin. Elle entrera dans l’Histoire comme la première femme photojournaliste morte au champ d’honneur. Enfin, elle entrera dans l’Histoire, oui, mais pour cela, il faudra attendre 2007.

Parce que, voyez-vous, le sort semble s’être acharnée sur sur Gerda, comme si l’antisémitisme, le nazisme, la précarité, la condition d’exilée dans un Paris traversant la Grande Dépression, la Guerre, comme si tout cela ne suffisait pas. Des milliers de personnes ont assisté à ses obsèques, oui, mais cette ferveur populaire ne durera pas. (Surprise, l’amnésie des foules, ça ne date pas d’hier !) Rapidement, Gerda et son travail tombent dans l’oubli. D’une part parce que, après son départ de Leipzig pour Paris, elle n’a plus jamais revu aucun membre de sa famille, dont une partie a également opté pour l’exil quand, celle restée en Allemagne, a péri lors de la Shoah. Il ne lui restait, après la Guerre d’Espagne puis la Seconde Guerre Mondiale, plus aucun parent pour promouvoir son travail. D’autre part, et c’est beaucoup plus insidieux, parce que Robert, son cher Robert Capa, dont elle avait pourtant lancé la légende, ne s’embêtait plus à signer leur travail commun Capa/Taro, voire CT, mais seulement Capa, qu’il s’agisse de son travail à lui, de leur travail commun ou… de son travail à elle. Pourtant, lui photographie au Rolleiflex (format carré) et au Contax (24 x 36 mm), et elle plutôt au Leica (24 x 46 mm), plus rarement au format carré. Mais bon, en 1937, les métadonnées et les EXIF, c’était pas encore cela…

Bref, mon cher Robert Capa, beaucoup ont eu beau dire de toi que tu t’en es toujours voulu d’avoir appris la photographie à Gerda puisque sinon elle ne serait jamais allée photographier la Guerre d’Espagne – de toi à moi, des journalistEs casse cou qui ne savent pas photographier, j’en connais plein, et c’est pas ça qui les retient de partir, hein. Mon cher Robert, tes amis ont beau avoir beaucoup rappelé la tristesse qui t’envahissait à chaque évocation du souvenir de Gerda (ce que je peux comprendre), et le fait qu’après sa disparition et jusqu’à ce que tu exploses sur une mine en Indochine, tu as cherché dans toutes les femmes que tu as aimé un petit peu de Gerda (ce que je comprends, les style petit format courageuse et téméraire, avec des idéaux, politisé, polyglotte, amatrice d’art, photojournaliste, jeune et jolie, ça plaît), ce que Cynthia Young exprimera par » Jusqu’à la fin de ses jours, les très belles femmes qu’il photographie ont toutes quelque chose de Gerda : spirituelles, sportives, affirmées, un peu garçonnes. Sa mort a cassé quelque chose en lui. Il ne l’a jamais oubliée » Bref, tout cela est bien romantique, mais, regardons les choses en face : ce que tu as fait en t’appropriant une partie de son travail, c’est quand-même pas très joli. Pas joli du tout même. Et carrément macho.

Ceci dit, et de manière paradoxale, le fait que le travail de Capa et de Taro aient été aussi longtemps confondus (et le reste parfois) est un formidable argument contre le préjugé sexiste qui supposerait qu’il existe un photojournalisme « d’homme » et un photojournalisme « de femme », qu’il existe un « regard masculin face à la guerre » et « un regard féminin, plus sensible, plus humain, face à la guerre ». Ah ah. Ah ah. Ah ah.

Bref. Si le Doodle du jour rend hommage à Gerda Taro, c’est pour tout ceci. Mais pourquoi aura-t-il fallu attendre aussi longtemps ? Parce que Google finit par tout savoir, même la vie des photographes tombées dans l’oubli ? Non, rien de tout cela. En 2007, dans un retournement de situation digne des meilleurs thrillers, est retrouvée à Mexico une valise contenant trois boîtes, lesquelles contenant des négatifs de trois photographes : David Seymour (co-fondateur de Magnum), Robert Capa (co-fondateur de Magnum) et… Gerda Taro ! Cette valise avait disparu à Paris en 1939 et s’est retrouvée à Mexico chez la descendante du général Aguilar Gonzalez, lequel était ambassadeur du Mexique en France du temps du régime de Vichy. Un vrai thriller, vous dis-je.

D’illustre oubliée, Gerda Taro regagne, peu à peu, la place qui est sienne. En 2007, l’International Center of Photography de New-York présente la première grande exposition de l’œuvre de Gerda. Cette exposition est organisée par Cornell Capa… le petit frère de Robert. C’est un peu le grand pardon. Le mot de la fin, quant à lui, ira à François Maspero, qui a publié en 2006 aux éditions du Seuil l’ouvrage-hommage « Ombre d’une photographe, Greda Taro » :

Ombre parmi les ombres Gerda Taro a subi le plus cruel destin que puisse connaître les ombres : celui de ne même pas être sa propre ombre, mais celle d’un autre. Pendant plus de soixante ans, quand on cherchait son nom, on le trouvait certes cité des centaines de fois. Mais toujours associé, en quelques lignes, en quelques pages, à l’homme dont elle a un temps partagé la vie. Rien de plus. Fugace passage dans la biographie d’un personnage célèbre, et dont il ne restait que des traces brouillées, confuses, souvent contradictoires, mensongères, parfois même absurdes.

Et la chanson de la fin, elle, ira à Alt-J (∆), le groupe ayant sorti en 2012 un titre intitulé « Taro », en homme à Gerda Taro. Même si en fait, ça parle surtout de Robert, et quasiment pas d’elle… (mais l’intention était louable).